改札を抜ける湿った空気に、なぜか君がすぐ近くにいるような感覚を覚えた。

鼓動よりも少し早い足を鳴らしながら、僕はせっかちにアリーナへと向かう。

前に出会った時よりも君が数段綺麗になったことを知っていた僕は、

その姿を目にするために来たのではなく、何も変わらないことを期待していて、そして確かに変わらないことに安堵していた。

声が届かない会場は、パンデミックが生んだ新しい距離を感じさせつつも、

その場にいる高揚と、気づけば君のことを目線で追いかけているいつもの自分の存在を確認できた。

背中を向けた時の輪郭まで、君のダンスはとても華麗で、

どれだけ大きな舞台でもすぐに見つけることができる。

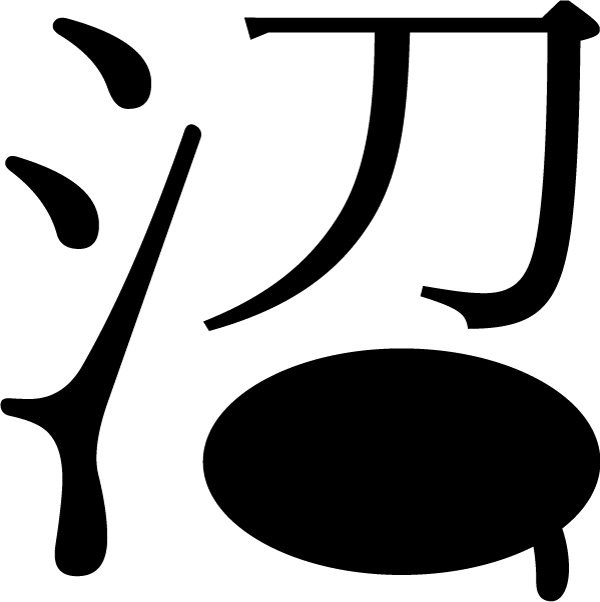

つまり、舞台の上にいる君のことを、

僕はずっと好きでいるんだろう。

どれだけ技術が進んだとしても、きっとその姿を完全に再現することはできない。

実像の君が好きだ。

生業として偶像だと定義されても、

君が舞台に存在することが、僕の眼の奥にくっきりとした輪郭を描いてくれる。

どれだけ距離が離れても。

ミリメートルの単位で、僕の心を動かしてくれる。

その存在が、きっと君なんだ。

君がいい、早く言いたかった。