僕は産まれて間もなく高熱を出した。

あまりに小さな身体に帯びた発熱は、母を不安にさせるには十分だった。

早生まれのせいもあって、幼い頃は体力が人より追いつかなかったし、

父の厳格な教えを守って、体力をつけるために、運動部に入り続けていた。

似つかわしくないと思われるかもしれないけれど、

今でも体を動かすことは好きで、

脳が酸素を欲しがる窮屈で明瞭な感覚を思い出したくなる時は、

ある程度の距離をジョギングすることにしている。

最も夢中になったスポーツは硬式テニス。

ギター弾きに明け暮れるようになるまでずっと続けていた。

僕が入った高校は、地元でも年季の入った伝統が息づく学舎で、

用意されたテニスコートは、土を平らにしただけの地面だった。

山の斜面に切り出しているから、雨が降った日は最悪だ。

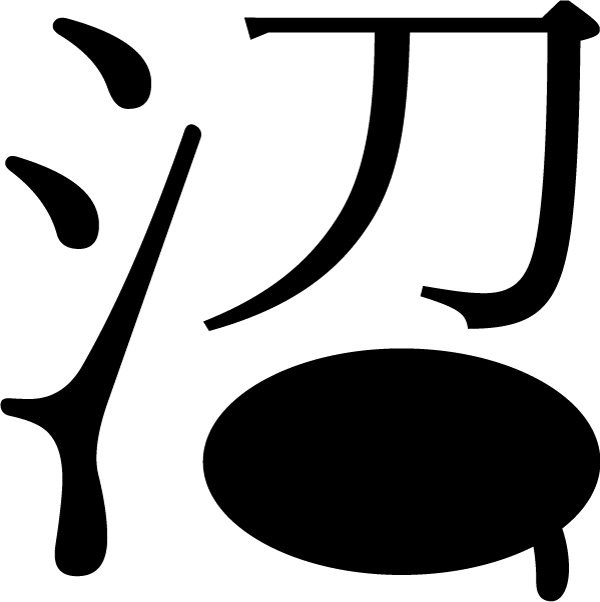

泥色の水海が浮かび上がり、コートの形状を簡単に変えてしまう。

1年生の僕たちは毎朝、登校時間より1時間早く校舎について、

土と水を混ぜ合わせた「泥缶」を、テニスボールの空き缶で作ってコートを整地する。

昼休みになると、穴を埋めた泥が乾いているから、

今度は巨大なローラーで、コートを平らに伸ばしていく。

僕らがようやく練習ができるのは、先輩の練習が終わった後の夕暮れの淀みの中で、

ほとんど輪郭が見えなくなったボールを、薄暗がりを掻き分けて、無心で打ち続けた。

僕は、泥缶を作るのが上手かったし、愛おしく思っていた。

先輩が打つ黄緑色の球体が、

僕が整地した場所で正しい軌道で跳ね上がることに喜びを感じていたし、

地面が固まっていく、緩やかな時間の流れを見守ることが好きだった。

コートに立つ人の何人かは神経質だから、穴が空いているとすぐに苛立ってしまう。

まるで、舞台に立っているのに、舞台が悪いと毒づく演者のように。

気持ちはよく分かるけど、地面を平らにしてくれるのは、

大抵において、その舞台上には立たない人だ。

その整地の方法も、人の目に止まらないほどの痺れる技術が存在するわけではなくて、

その舞台と同じ泥の缶を使って、ただひたすらに、ひとつひとつと穴を埋めていくの。

僕はその途方も無い地道な作業をしながら、

君がステージで伸びやかに、自由に演じる姿を目撃したい。

君には観客がいて、僕には君がいる。

ただその事実に、胸が震えるんだ。