珈琲が似合いますね、と、

お世辞にするにはどうでもいいような事をすれ違う人に囁かれ、

角砂糖の頼りない重さ程度には、いつもより嬉しい気分の夜だ。

ひとりで居ることが好きで、

珈琲を誰かと一緒に飲むなんて気が狂いそうになる。

僕が珈琲を好きなことも、ひとりで居ることが好きなのも、

ある種の執着心が芽生えているからだ。

この僅かな時間をどうにかして手に入れておきたいし、誰かに土足で邪魔をされることは人生のリズムを乱されるような感覚になる。

好きも嫌いも、きっと両方の裏側には同時に執着があって、

そのせいで苦しく苛だたしい思いをするのだろう。

執着しなければ、嫌悪感を抱くこともないけれど、

僕らは何かを好きでいたいし、誰かに好かれていたいから、

夢の微睡みに逃げ込もうとしてどれだけ踠いても、執着の悪魔からは逃げられないんだね。

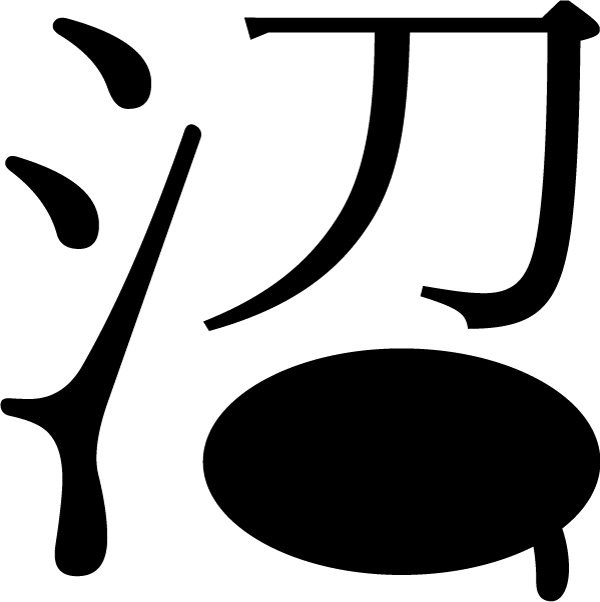

その執着が、角砂糖のようにどうでもいい軽さで、

すぐに溶けてなくなってしまえばいいのに。